Vicente Larrea en 1962

/ Javier González de Durana /

El sábado pasado regresé, una vez más, a Beci, en Sopuerta. La víspera se había celebrado en Bilbao el funeral por Vicente Larrea, pero pensé que la despedida tenía que ser, entre nosotros, más personal. Por eso fui a ver la talla del Cristo crucificado que en 1962 realizó para la pequeña iglesia de Beci, cuando Vicente tenía 27-28 años de edad. Ya me he referido a ese singular templo en otras ocasiones aquí, una vez para describir el trabajo de Rufino Basáñez en su diseño arquitectónico y otra vez para señalar las coincidencias con la capilla de Ronchamp, de Le Corbusier. Desde sus comienzos Vicente Larrea fue un escultor estrechamente relacionado con arquitectos y urbanistas, contactos que él establecía por la convicción de que la escultura, al menos la realizada por él, debía tener una dimensión pública, ser accesible al mayor número de personas. Esta es la razón por la que en tantas ciudades y localidades de Euskadi existen obras suyas en plazas, parques y, en general, espacios públicos o espacios privados de accesibilidad pública, como hospitales, entidades bancarias, vestíbulos de corporaciones, cementerios, centros de congresos…, y, por supuesto, en los museos.

Compartí con Vicente muchos momentos y algunos de ellos fueron significativos tanto para él como para mí, pero no quiero recordar aquí aquellas vivencias, sino escribir sobre lo que a Vicente le habría gustado, esto es, alguna reflexión sobre su obra. He pensado hacerlo, en concreto, acerca de una de las primeras esculturas que realizó, tan primeriza que no la ha venido incluyendo en su web, junto con otras obras públicas. Sin embargo, lo es. Sucede que Vicente empezó a reseñar su obra personal a partir de 1966, dos años después de cerrar el taller de escultura tradicional heredado de su padre para dar comienzo a una trayectoria personal dentro de los lenguajes contemporáneos de la escultura. Y esta obra para la iglesia de Beci fue realizada en 1962, aún en el ámbito del taller paterno, si bien era ya una escultura moderna.

La obra tiene unas medidas aproximadas de 240x210x35 cm. Está tallada en roble de un color suavemente dorado. Sesenta y dos años después de haber sido realizada, se conserva en perfectas condiciones físicas, sin el menor vestigio de xilófagos u otro tipo de insectos. La obra está construida con tres piezas: una es la vertical (cuerpo) y dos son los laterales (brazos); estas dos (en realidad una pieza ensamblada a la anterior por detrás, «a media madera», manteniendo intacta su continuidad estructural y de la propia veta) se unen perpendicularmente a la anterior justo por debajo de la cabeza, a la altura de los hombros.

Simbólicamente el cuerpo del crucificado se identifica con el instrumento de su martirio. Cruz y cuerpo son uno, sin separación entre ellos; no es una figura humana clavada a unas maderas, sino unas tablas antropomorfas. Visto desde la entrada al templo, al observador puede parecerle que el testero sólo muestra el signo de la cruz, dadas sus filiformes y grandes dimensiones, pero al aproximarse va notando que aparecen leves volúmenes orgánicos, ahí están -además del perizonium- el estómago, las costillas, el pecho conteniendo el último aliento, los músculos deltoides…, para terminar descubriendo todo el cuerpo. Dos formas y dos entidades combinadas en una sola figura.

Dentro de la rotundidad cruciforme se descubren oquedades distribuidas por todo el cuerpo. No son espacios que penetren en la madera, sino ondulaciones cóncavas de desarrollo más o menos ovoide. En mi opinión, la influencia de Jorge Oteiza en esas delicadas cavidades es patente y remiten a la estatuaria de la basílica de Arantzazu, sin llegar a las dramáticas hendiduras que recorren allí los cuerpos de los apóstoles. Esa influencia es también visible en la cabeza de Cristo, impregnado con un aroma ligeramente cubista. A diferencia de los crucificados tradicionales que muestran un cadáver con la cabeza desplomada, aquí Cristo la mantiene elevada, con ojos cerrados y expresión no sufriente. El cuello y la barbilla manifiestan el tenso esfuerzo de alzar el rostro a lo alto para preguntar «¿por qué me has abandonado?». Las dos manos son otros tantos huecos en los que apenas el dedo pulgar queda insinuado.

Dos vistas de la cabeza.

Manos derecha e izquierda.

Torso con cabeza desde dos puntos de vista.

Pies de Cristo y firma con data en el lateral derecho, a la altura de los pies.

Dentro de la esfera internacional creo que Larrea se sintió próximo a la escultura que la inglesa Barbara Hepworth había realizado a finales de los años 40. Sin adherirse a las perforaciones que atraviesan la obra, Larrea se acerca a las superficies pulidas y ahuecadas de Heptworth. En cuanto a la delgadez de este Cristo debe tenerse en cuenta que fue realizado durante la larga postguerra española, cuando toda Europa estaba sumida en un clima de angustia existencial provocada por los horrores de la 2ª Guerra Mundial y que aquel espanto, aquella deshumanización, se trasladó al arte en forma de figuras muy delgadas, como si les quedara poca carnalidad, a la manera de escultores como Alberto Giacometti y Germaine Richier. En el MNAC de Barcelona hay estos días una exposición titulada Quina humanitat? La figura humana després de la guerra (1940-1966) que aborda la humanidad descarnada en artistas como los citados y entre los que podría haber estado Larrea si, además de la humanidad, se hubiese incluido la deidad. Los dioses también adelgazaron.

Biomorphic Theme, 1948, y Dyad, 1949, por Barbara Hepworth.

En esta pieza se detecta el antecedente escultórico más importante vivido en el País Vasco en años previos, como ya va dicho, pero también puede reconocerse hacia dónde se encaminaba Larrea. Esa ortogonalidad radical del crucificado enlaza con las piezas de geométrica abstracción realizadas pocos años después, como Cadena de ácidos, Cepas 1 y Cepa 2, las tres de 1967, en las que la simplicidad del Cristo de Beci se convierte en unas densas complejidades, sin perder por ello la estructura de verticales y horizontales. El tránsito entre una y otras estuvo representado por otro Cristo crucificado, en madera, de 1966, un Cristo separado de su cruz, pero con el cuerpo expresionistamente corroído.

Aires de Finlandia en Beci (Sopuerta)

/ Javier González de Durana /

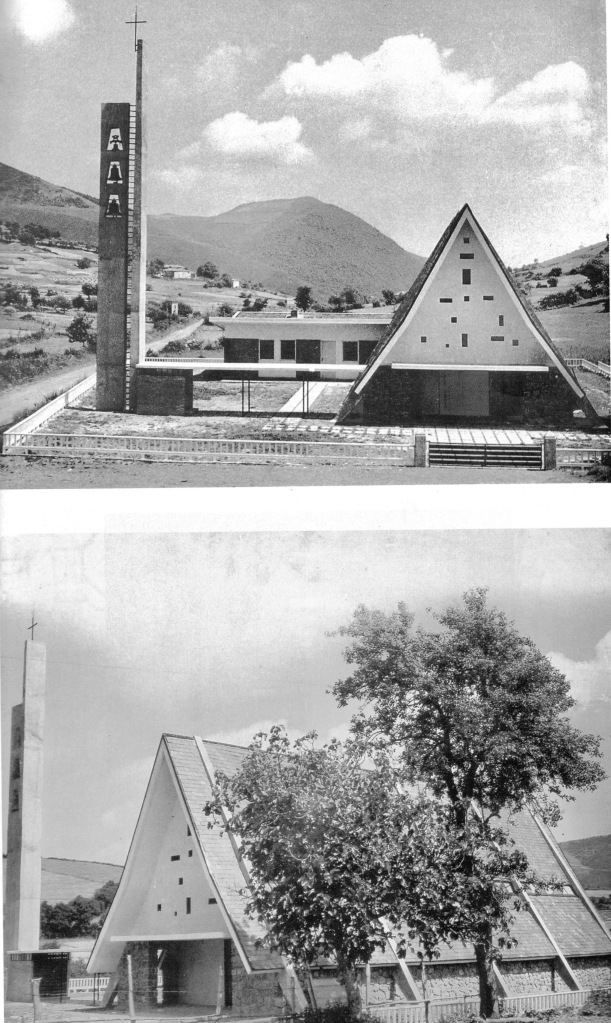

Semanas atras, en una entrada titulada Ecos de Ronchamp, publiqué una imagen defectuosa (la única que tenía en aquel momento) de la pequeña iglesia dedicada a San Cosme y San Damián, moderna rareza rural en Beci, en la deliciosa aldea del bizkaino valle de Sopuerta (Encartaciones). El motivo era que el blanco hastial delantero tiene incrustados unos vidrios de colores que recuerdan vagamente el muro lateral de la capilla de Ronchamp. Un amigo me pregunta si puedo decir algo más sobre esa iglesia diseñada por el arquitecto bilbaíno Rufino Basañez en 1958-59. Ahí voy.

En una conferencia sobre Julián Larrea que pronuncié en la Delegación bilbaína del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro hace tres años, mostré la imagen de esa singular ermita para ponerla en relación con la iglesia que Larrea había diseñado en el cercano Villarcayo, dentro del conjunto residencial veraniego para niños y niñas allí construido a principios de los años 60, debido a que ambas comparten una característica formal de cierta singularidad en la zona, cual es la pronunciada inclinación de sus dos cubiertas, lo que genera unas fachadas de acusada triangularidad. Como el asunto era marginal dentro del conjunto de la conferencia, no presté demasiada importancia a la influencia que ambos pudieron haber tenido a la hora de adoptar esta tipología, así que, recordando alguna iglesia mexicana de Félix Candela, mencioné el nombre de éste en relación con la iglesia de la Medalla de la Virgen Milagrosa (Ciudad de México, 1953-55). Más tarde, pensando sobre ello, me dí cuenta que había otras influencias para Basañez y Larrea más próximas y lógicas.

La histórica iglesia parroquial de Beci había entrado en ruina y el joven presbítero llegado al valle encartado, Enrique Abian Romero, tuvo la audacia de encargar un nuevo templo a un arquitecto también joven imbuido de ideas renovadoras procedentes, principalmente, del norte de Europa.

Tomadas del excelente trabajo realizado por Gorka Pérez de la Peña Oleada, Arquitectura religiosa contemporánea en Bizkaia, 1865-1975 (Museo Diocesano de Arte Sacro, Bilbao, 2004), muestro varias fotografías sobre el proyecto, la construcción y el estado final del templo diseñado por Basáñez. Señala Pérez de la Peña que se trata de «una nave de formas sencillas cuya nota mas destacada es la expresión de la estructura, de forma triangular, realizada con una tecnología constructivamente avanzada para la época: pilares y vigas de hormigón armado prefabricados insitu, a pie de obra», resaltando la utilización de «recursos mínimos: la plástica de la luz, el acierto en la textura de los materiales y el mimo en el diseño de algunos elementos». La luz interior tiene dos fuentes: de una parte, la cromática procedente de los pies del templo y, de otra, la suministrada por dos hileras de estrechas y largas ventanas que recorren los muros laterales a media altura. Hay más virtudes en esta pequeña construcción, pero con los mencionados es suficiente.

Pérez de la Peña indica que Basañez, «ante la ausencia de modelos, conceptualizó desde el proyecto arquitectónico la tipología religiosa», brillantemente. Esto último es muy cierto, pero en cuanto a la ausencia de modelos puede abrirse debate. Cierto que no los había en el entorno geográfico cercano, pero sí existían en otras áreas de Europa.

El primer ejemplo es la iglesia de la Salla, una región de Laponia devastada por el paso de las tropas hitlerianas, en Finlandia, desarrollada por Eero Eerikäinen y Omo Sipari entre 1947-50 con similares características y para una parecida comunidad social campesina. En 1947 se llevó a cabo un concurso de arquitectura mediante el que la parroquia expresó su deseo de disponer de un edificio al estilo de las antiguas iglesias finlandesas. El concurso fue ganado por Eerikäinen y Sipari, entonces aún estudiantes de arquitectura, con una propuesta en la que la forma de las iglesias en piedra de techos empinados de la Baja Edad Media local se combina con ideas y materiales modernos. En Laponia la acusada inclinación de las cubiertas tiene que ver con los largos periodos de tiempo durante los que la nieve cubre esa región, de manera que esa solución hace que la nieve resbale con facilidad hacia el suelo sin estancarse sobre los tejados.

El exterior de la iglesia es casi completamente blanco y negro, y los frontones tienen sencillas formas triangulares. Sobre la mampostería del muro de cabecera del hastial hay una gran cruz y en el muro de la fachada, una pequeña ventana en forma cruciforme, los altísimos planos del tejado están cubiertos con tejas alquitranadas. Otra referencia a la antigua tradición religiosa es el campanario separado, muy puntiagudo.

A partir de esta idea otro finlandés, Eero Saarinen, diseñó poco después la capilla para una comunidad educativa en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, entre 1953 y 1958. La tenue iluminación interior crea un espacio de sosiego, mientras que la luz del día desde un tragaluz y las ventanas laterales iluminan dramáticamente el altar, una pieza de mármol de seis toneladas. El campanario aislado y puntiagudo se repite aquí también.

En base a una trama romboidal, placas de cerámica componen la pared situada detrás de una cruz minimalista, desplegándose verticalmente. Todo el espacio está iluminado con suavidad por una luz que penetra a través de aberturas de ventanas bajas a lo largo de cada pared lateral. Esto se complementa con otra entrada de claridad a lo largo de la cresta de la bóveda y por los laterales del muro de cabecera, en forma de «V» invertida. El efecto es a la vez sutil y sobrecogedor; pureza de un espacio que evoca la severidad luterana.

En España esta tipología tuvo algún eco notable, siendo el caso más conocido el de la Iglesia del Tránsito, de Luis Cubillo de Arteaga, en Madrid, distrito de Canillas, levantada entre 1961 y 1963, con posterioridad a la de Beci. En su caso la fachada ya no tiene unos pocos vidrios aislados, sino que toda ella es un gran vitral que inunda de luminosidad y color el interior, además de introducir luz mediante ventanales alargados laterales semejantes a los de Beci. La nave se cubre con un tejado a dos aguas con una gran inclinación y estructura formada por pares de cerchas triangulares que arrancan directamente del suelo. El interior es de una gran y desornamentada sencillez, con las cerchas vistas y grandes superficies de piedra artificial. Aunque se ha señalado en su forma la transposición de un modelo de arquitectura funeraria, lo cierto es que esta construcción también es deudora de la Iglesia lapona de la Salla.

A continuación incluyo algunas imágenes interiores y exteriores de la Iglesia de Beci tal como se encuentra en la actualidad. El mantenimiento del campanile es deficiente, causa por la que padece degradación y pérdidas materiales en diversos puntos. Por lo demás, el interior se conserva en muy buenas condiciones.

Ecos de Ronchamp

/ Javier González de Durana /

Motivado por el artículo escrito por Maria Teresa Muñoz, Morton Feldman. Modernidad y simetría, publicado en el blog Materiales concretos, de Peio Aguirre y Andrés Carretero, me pongo a elaborar esta entrada con la que, tras unos meses dedicados a otros asuntos, retomo la actividad de ArquiLecturA. Muñoz es arquitecta y fue profesora de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, además de coautora con Juan Daniel Fullaondo de varios textos sobre Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Tuve ocasión de conocer a María Teresa Muñoz recientemente, con motivo de la exposición que sobre Oteiza y Chillida he comisariado para la Fundación Bancaja, de Valencia. Se acercó en ex profeso desde Madrid para asistir a la inauguración y visitar la exposición. Me alegró mucho conocerla, pues para mí ella ha sido desde hace muchos años una valiosa referente en asuntos relacionados con arte y arquitectura. Pocos días después volví a encontrarla en Bilbao, con motivo de la exposición sobre Fullaondo presentada en la sede de Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.

Su análisis sobre el compositor Morton Feldman se basa en la relación que puede establecerse entre las partituras musicales de éste con ciertas obras pertenecientes a la modernidad plástica, desde Mondrian hasta los pintores estadounidenses tras la 2ª Guerra Mundial, en particular, Rothko, Pollock, Guston…; Muñoz sólo entra en el terreno de lo arquitectónico para relacionar al músico norteamericano con Steven Holl y su diseño de un tapiz no casualmente titulado Feldman’s carpet, así como conjunto de edificios del Lewis Art Center (2017), perteneciente la Princetown University, donde también reconoce la influencia del músico en su compatriota arquitecto.

El traspaso más o menos literal de las notaciones musicales de los compositores de música contemporánea a otras disciplinas, como la pintura, la escultura o la arquitectura, es un asunto apasionante. El traslado de la nomenclatura usada por estos músicos en sus «partituras» u obras gráficas, formadas por todo tipo de líneas curvas y rectas, punciones gruesas y finas, formas geométricas…, para construir obras artísticas planas o tridimensionales, supone la conversión de esas escrituras musicales inventadas -no convencionales (sin pentagrama), nacidas como necesidad para un nuevo concepto de composición- en material plástico, en puro diseño. La evolución del pensamiento musical estuvo condicionada por los modos en que podía representar los nuevos sistemas sonoros por medio de signos y ritmos. La aparición de movimientos de vanguardia que se proponían realizar otro tipo de música diferente de la tradicional encontró el pentagrama convencional demasiado restrictivo para sus objetivos, planteándose maneras alternativas de fijar los sonidos musicales sobre el papel.

Si lo importante en una obra musical era lo sonoro -en vez de la composición-, su transcripción sígnica adoptaba la imagen de un esquema cuya formulación visual resultaba tanto más sumaria y simplificada cuanto más indiferente era su ejecución sonora, resultando así que una partitura se presenta como una suma de signos ambiguos, sin significado preciso o unívoco, que requiere ir acompañada por una lista de traducciones de los mismos. Cuando lo importante en la composición es la duración, las nuevas convenciones introducen marcas que representan tiempos y ritmos que funcionan como indicaciones aproximadas, pudiendo incluso depender su ejecución de factores externos a la partitura y al propio músico-ejecutante.

Tanto en un supuesto como en otro, lo que interesa al compositor es ofrecer unas pautas de montaje o ejecución más que definir exactamente un resultado. Así, las partituras se convierten en textos de significantes libres que el artista decodifica como quiere. Son partituras basadas en la libertad que el compositor se da a sí mismo y que otorga al intérprete, quien puede inventarse variadas posibilidades de ejecución, disponiendo incluso de libertad para elegir el instrumental.

El enorme atractivo plástico de algunas de estas notaciones musicales interesó tanto a pintores y escultores, como previamente la libertad de algunos pintores había provocado en algunos compositores el deseo de gozar de semejante privilegio a la hora de crear música. En ocasiones esa libertad discurría simultáneamente entre músicos y pintores con los mismos ideales que, además, compartían amistad. Así sucedió en el caso de John Cage y Robert Rauschenberg, pero no fue necesaria esta condición de cercanía para que artistas situados a mucha distancia, pero con comunes intereses creativos, dieran lugar a resoluciones similares. Tal es el caso, entre muchos otros, de algunas composiciones de Cage respecto a Oteiza en su Homenaje a Bach.

Quiero señalar ahora la influencia que, como discretos ecos, llegó a un par de edificios del País Vasco como resultado, más o menos, de estos entrecruzamientos de pintura, notación musical y arquitectura. Se trata de dos pequeñas construcciones, erigidas casi simultáneamente en dos extremos del país, una muy conocida y otra casi completamente ignorada excepto para especialistas. La primera es la capilla abierta que Luis Vallet de Montano diseñó para el alto de Agiña (Lesaka, Navarra, 1957-59) como homenaje a Aita Donostia y en cuya inmediación Oteiza instaló su estela dedicada al músico capuchino. La segunda es otro pequeño templo, dedicada a San Cosme y San Damián, situado en el barrio de Beci (Sopuerta, Bizkaia, 1958) y diseñada por Rufino Basáñez.

La acumulación de hallazgos en torno al neoclasicismo permitió a algunos músicos aprovechar parte de ellos para valerse en su búsqueda de nuevas maneras de escribir unas composiciones en las que no sólo deseaban liberar a la música, sino también al ejecutante que las interpretara. Tales hallazgos no fueron desatendidos por los arquitectos y resulta fácil establecer conexiones, por ejemplo, entre algunas pinturas de Theo Van Doesburg y ciertas soluciones de iluminación natural aplicadas por Le Corbusier a edificios suyos. La relación entre una pintura del primero, de 1918, y uno de los muros interiores de la capilla de Nôtre Dame de Haut (1950-55), en Ronchamp, del segundo parece clara.

Esa influencia llegaría también al compositor norteamericano Earle Brown y quizás desde éste fluyera, a través de John Cage, a Jorge Oteiza, haciéndose más evidente la relación con este último en la parte exterior del mismo muro en Ronchamp.

Bueno, a lo que iba. En la capilla de Agiña, Vallet introduce una ventana absidal circular o rosetón de-construido que remite directamente a Ronchamp y al neo-plasticismo pictórico. Se trata de un círculo que puede relacionarse con el círculo en piedra negra existente en la cercana estela de Oteiza, alusivo a la tierra y la unidad insondable de la muerte, y que en esta ventana, a causa de los vidrios de varias coloraciones azuladas, evoca más la fragmentación de la vida, el aire y el cielo. La cubierta parabólica de hormigón visto, con las huellas del encofrado dando carácter y textura a la bóveda, es uno de los primeros ejemplos del brutalismo peninsular y otra deuda de Vallet con Le Corbusier.

En el caso de la iglesia de Beci el eco alcanza mayor amplitud pues ocupa la totalidad del hastial de la fachada, aproximándose con humildad y acierto a Ronchamp. Desconozco si Basáñez y Vallet se trataron y supieron lo que cada uno estaba realizando en aquel 1958-59, pero no deja de ser curioso que estas realizaciones se llevaran a cabo en sendos templos religiosos poco tiempo después de terminado el de Le Corbusier, como si quisieran dejar clara su filiación y antecedente. En aquellos años la peregrinación a Ronchamp fue casi una obligación para los arquitectos recién licenciados, según me han contado muchos profesionales que así lo vivieron.